人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関する指針

この指針は、令和6年12月1日に制定し、同日から適用する

令和7年9月改訂版

令和7年9月改訂版

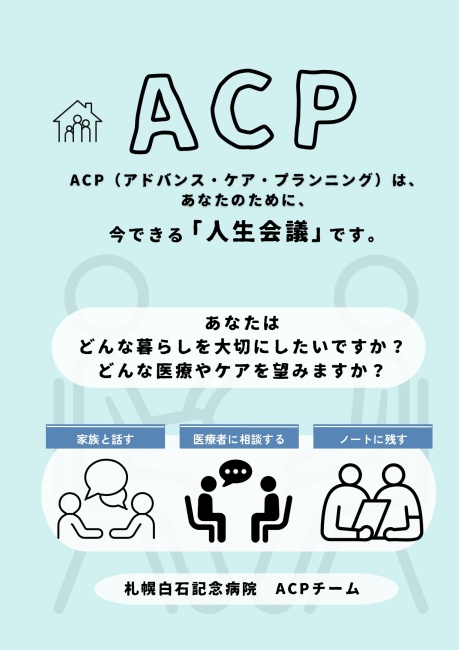

案内用ポスター

Ⅰ. 目的

この指針は、患者様が自らの価値観に基づいて適切な医療・ケアを選択できるよう、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」(厚生労働省平成30年3月改訂。以下「ガイドライン」という。)に基づき、意思決定の支援に関し必要な事項を定めることを目的とする。

Ⅱ. 基本方針

人生の最終段階を迎える患者様がその人らしい最後を迎えることができるよう、家族等との話し合いのもと、患者様本人(以下「本人」という。)の意思及び権利を尊重した医療及びケアの提供に努めるものとする。

Ⅲ. 用語の定義

1.「人生の最終段階」とは

物語られる人生(biographical life)の最終段階を指す言葉であり、単に余命何カ月という「死」に照準を合わせた「終末期」に対して、人としての生きざま照準を合わせた言葉である。

2.「終末期」とは

患者様が適切な治療を受けても回復の見込みがなく、かつ、死期が間近と判断された状態の期間をいう。

3.「家族等」とは

本人が信頼を寄せ、人生の最終段階にある本人を支える存在をいい、次の各号に掲げるとおりとする。

1)法的に親族関係のある者

2)同意代行者(本人の意思を代行し、又は推測しうる者をいう。)

3)親しい友人

4.「リビング・ウィル」とは

本人の意思をいい、患者本人が元気な時に延命治療や尊厳死に関する意思を文章に書き残しておくこと。

5.「医療・ケアチーム」とは

人生の最終段階の医療及びケアに関し、医師、看護師、薬剤師、セラピスト、管理栄養士、社会福祉士、介護職等の多職種で構成するチームをいう。

物語られる人生(biographical life)の最終段階を指す言葉であり、単に余命何カ月という「死」に照準を合わせた「終末期」に対して、人としての生きざま照準を合わせた言葉である。

2.「終末期」とは

患者様が適切な治療を受けても回復の見込みがなく、かつ、死期が間近と判断された状態の期間をいう。

3.「家族等」とは

本人が信頼を寄せ、人生の最終段階にある本人を支える存在をいい、次の各号に掲げるとおりとする。

1)法的に親族関係のある者

2)同意代行者(本人の意思を代行し、又は推測しうる者をいう。)

3)親しい友人

4.「リビング・ウィル」とは

本人の意思をいい、患者本人が元気な時に延命治療や尊厳死に関する意思を文章に書き残しておくこと。

5.「医療・ケアチーム」とは

人生の最終段階の医療及びケアに関し、医師、看護師、薬剤師、セラピスト、管理栄養士、社会福祉士、介護職等の多職種で構成するチームをいう。

Ⅳ. 人生の最終段階の判断

1.不可逆的な全脳機能不全状態である場合、人工的な装置に依存し、生命維持に必要な臓器の機能不全が不可逆的であり、移植などの代替手段もない場合など、主治医を中心とした医療スタッフの判断が、「その時点で行われている治療に加えてさらに行うべき治療法がなく、現在の治療を維持しても病気の回復が期待できず、死期が間近である」と一致すること。

2.回復不能の判断、本人及び家族等の意思が揺らぐなど、終末期の判断に困難性がある場合は、その都度倫理委員会にゆだねる。

2.回復不能の判断、本人及び家族等の意思が揺らぐなど、終末期の判断に困難性がある場合は、その都度倫理委員会にゆだねる。

Ⅴ. 延命措置への対応

1.人生の最終段階と判断した後の対応

1)主治医は、本人及び家族等に対し、本人の状態が終末期であり、かつ、病状が予後不良であるため、治療を受けても救命の見込みが全くない状態であることを説明して理解を得る。

2)リビング・ウィルなど、本人の事前指示の有無を確認する。

3)同意代行者の有無を確認する。

4)家族等の意思を確認する。

2.本人又は家族等が積極的な対応を希望した場合

1)リビング・ウィルを尊重する。

2)改めて家族等に対し、「患者様の状態が極めて重篤で、現時点での医療水準にて行いえる最良の治療をもってしても救命が不可能である」ことについて、正確かつ平易な言葉で説明して家族等の意思を再確認する。

3)引き続き積極的な対応を希望した場合は、その意思に従う。ただし、死期を早めると判断される対応は、行うべきではない。

3.本人又は家族等が延命措置を希望しない場合

1)リビング・ウィルが存在する場合は、これに従う。

2)リビング・ウィルが不明であり、かつ、家族等が本人の意思又は希望を推測して延命措置を希望しない場合は、家族等の容認する範囲内で延命措置の実施をしない。

1)主治医は、本人及び家族等に対し、本人の状態が終末期であり、かつ、病状が予後不良であるため、治療を受けても救命の見込みが全くない状態であることを説明して理解を得る。

2)リビング・ウィルなど、本人の事前指示の有無を確認する。

3)同意代行者の有無を確認する。

4)家族等の意思を確認する。

2.本人又は家族等が積極的な対応を希望した場合

1)リビング・ウィルを尊重する。

2)改めて家族等に対し、「患者様の状態が極めて重篤で、現時点での医療水準にて行いえる最良の治療をもってしても救命が不可能である」ことについて、正確かつ平易な言葉で説明して家族等の意思を再確認する。

3)引き続き積極的な対応を希望した場合は、その意思に従う。ただし、死期を早めると判断される対応は、行うべきではない。

3.本人又は家族等が延命措置を希望しない場合

1)リビング・ウィルが存在する場合は、これに従う。

2)リビング・ウィルが不明であり、かつ、家族等が本人の意思又は希望を推測して延命措置を希望しない場合は、家族等の容認する範囲内で延命措置の実施をしない。

Ⅵ.人生の最終段階の判断や延命処置への対応に当たり考慮すべき事項

1.人生の最終段階の過程においては、本人はもちろん、家族等に対しても精神的及び社会的な支援を行う。

2.意思決定及び医療措置(蘇生処置を含む。)に関する事項は、全て診療録に記載する。

3.人生の最終段階における具体的な医療・ケアの方針決定支援

3)-1 本人の意思が確認できる場合

① 本人による意思決定を基本とし、家族等も関与しながら、医療・ケアチームが協力して、医療及びケアの方針を決定する。

② 時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更、本人及び家族等を取り巻く環境の変化等により、意思が変化することがあるため、医療・ケアチームは、本人が自らの意思をその都度示し、伝えることができるよう支援する。

③ 本人が自ら意思を伝えることができなくなった場合の対応について、あらかじめ家族等を含めて話し合いを行う。

3)-2 本人の意思が確認できない場合

① 家族等が本人の意思を推定できる場合は、当該推定できる意思を尊重し、本人にとって最善である医療及びケアの方針について、医療・ケアチームとともに検討して決定する。

② 家族等が本人の意思を推定できない場合は、本人にとって何が最善であるかについて、家族等と医療・ケアチームとが十分に話し合って決定する。

③ 家族等がいない場合、家族等と連絡が取れない場合、家族等の判断を医療・ケアチームにゆだねる場合は、本人にとっての最善である医療及びケアの方針について、医療・ケアチームが慎重に検討して方針を決定する。

④ これらの決定が困難な場合は、医療・ケアチームが審議して医療及びケアの方針を決定する。

3)-3 人生の最終段階における具体的な医療・ケアの方針決定支援(図1)

4.認知症等で意思決定が困難な場合の意思決定支援

障害者であること、又は、認知症等であることのため、自らが意思決定をすることが困難な場合は、「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」(厚生労働省平成30年6月)に基づき、できる限り本人の意思を尊重及び反映をしながら、意思決定を支援する。この場合において、家族等と医療・ケアチーム又はソーシャルワーカー等が協力して、その意思決定を支援する。

5.身寄りがない場合の意思決定

身寄りがない場合における医療・ケアチームの方針の決定にかかわるプロセスは、本人の判断能力の程度、入院費用の負担能力の有無、信頼できる関係者の有無等により状況が異なるため、介護・福祉サービス、行政の関与等を利用し、かつ、本人の意思を尊重しながら、「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」(令和元年6月3日医政総発0603第1号厚労省医政局総務課長通知)に基づき、その意思決定を支援する。

2.意思決定及び医療措置(蘇生処置を含む。)に関する事項は、全て診療録に記載する。

3.人生の最終段階における具体的な医療・ケアの方針決定支援

3)-1 本人の意思が確認できる場合

① 本人による意思決定を基本とし、家族等も関与しながら、医療・ケアチームが協力して、医療及びケアの方針を決定する。

② 時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更、本人及び家族等を取り巻く環境の変化等により、意思が変化することがあるため、医療・ケアチームは、本人が自らの意思をその都度示し、伝えることができるよう支援する。

③ 本人が自ら意思を伝えることができなくなった場合の対応について、あらかじめ家族等を含めて話し合いを行う。

3)-2 本人の意思が確認できない場合

① 家族等が本人の意思を推定できる場合は、当該推定できる意思を尊重し、本人にとって最善である医療及びケアの方針について、医療・ケアチームとともに検討して決定する。

② 家族等が本人の意思を推定できない場合は、本人にとって何が最善であるかについて、家族等と医療・ケアチームとが十分に話し合って決定する。

③ 家族等がいない場合、家族等と連絡が取れない場合、家族等の判断を医療・ケアチームにゆだねる場合は、本人にとっての最善である医療及びケアの方針について、医療・ケアチームが慎重に検討して方針を決定する。

④ これらの決定が困難な場合は、医療・ケアチームが審議して医療及びケアの方針を決定する。

3)-3 人生の最終段階における具体的な医療・ケアの方針決定支援(図1)

4.認知症等で意思決定が困難な場合の意思決定支援

障害者であること、又は、認知症等であることのため、自らが意思決定をすることが困難な場合は、「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」(厚生労働省平成30年6月)に基づき、できる限り本人の意思を尊重及び反映をしながら、意思決定を支援する。この場合において、家族等と医療・ケアチーム又はソーシャルワーカー等が協力して、その意思決定を支援する。

5.身寄りがない場合の意思決定

身寄りがない場合における医療・ケアチームの方針の決定にかかわるプロセスは、本人の判断能力の程度、入院費用の負担能力の有無、信頼できる関係者の有無等により状況が異なるため、介護・福祉サービス、行政の関与等を利用し、かつ、本人の意思を尊重しながら、「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」(令和元年6月3日医政総発0603第1号厚労省医政局総務課長通知)に基づき、その意思決定を支援する。

Ⅶ. 医療・ケアチームの体制

1.人生の最終段階における過程では、一人ひとりの死生観により死の受け入れ方が異なることを踏まえ、本人及び家族等の思いが錯綜し、変化していくものであることを前提として、支援体制を整える。

2.主治医が次の各号に掲げる事項の説明を行い、それに基づいて医療・ケアチームが家族等と話し合い、本人の意思を汲んだ決定がなされる体制とする。

1)予測される事態

2)本人の意思を尊重した治療、処置、食事、場所等の選択肢の提供

3)本人の意思を確認し、又は推測できる家族等の選択

4)医療処置(蘇生処置を含む。)の選択

5)医療・ケアチームの構成

3.意思決定事項及び検討の過程を記録して、本人及び家族等に公開できるようにする。

4.心肺停止時に心肺蘇生法(以下「CPR」という。)を実施しないこと(以下「DNAR」という。)の説明を行い、合意を得られた場合に限り、CPRを実施しないことができる。この場合において、CPRを実施しないことの判断は、次の各号に掲げる事項とする。

1)最善の治療にかかわらず、病状の進行又は老衰によって死が差し迫った状態であること

2)心肺停止した場合において、仮にCPRを実施しても短期間で死を迎えると推測されること

3)本人及び家族等から、CPRの実施を要しないとの意向が示されていること

5.看取りの場について、自宅、居宅その他病院以外の場所を希望するかどうかを確認する。この場合において、病院以外の場所を希望するときには、適切に対処する。

6.本人及び家族等と医療・ケアチームとの合意を確認しながら進め、医師による医学的所見及び看護師によるケアとリスクに関する具体的な説明を行い、その過程を診療録に記載する。

7.医療・ケアチームでの対応が困難な場合は、必要に応じ、倫理委員会で検討を行う

8.医師の説明事項は、次の各号に掲げる事項とする

1)治療により病状の回復が見込めず、近い将来死を迎える状態であること

2)侵襲的処置は、本人の苦痛を強め、利益が極めて低いこと

3)積極的な心配蘇生、気管内挿管等の延命治療を控えた場合であっても、苦痛及び症状緩和に最大限努めること

4)浮腫を助長しない程度の量の輸液は、症状を緩和するために行う可能性があること

5)医療・ケアチームで支援すること

6)対応する職員は、本人の尊厳を尊重すること

7)精神的な安定のため、家族等に協力を求めること

8)いかなる時点においても、本人又は家族等が延命処置又は積極的治療を希望する場合には、これに従うこと

9)自宅又は居宅での看取りを希望する場合には、訪問看護ステーション等の利用が可能であること

2.主治医が次の各号に掲げる事項の説明を行い、それに基づいて医療・ケアチームが家族等と話し合い、本人の意思を汲んだ決定がなされる体制とする。

1)予測される事態

2)本人の意思を尊重した治療、処置、食事、場所等の選択肢の提供

3)本人の意思を確認し、又は推測できる家族等の選択

4)医療処置(蘇生処置を含む。)の選択

5)医療・ケアチームの構成

3.意思決定事項及び検討の過程を記録して、本人及び家族等に公開できるようにする。

4.心肺停止時に心肺蘇生法(以下「CPR」という。)を実施しないこと(以下「DNAR」という。)の説明を行い、合意を得られた場合に限り、CPRを実施しないことができる。この場合において、CPRを実施しないことの判断は、次の各号に掲げる事項とする。

1)最善の治療にかかわらず、病状の進行又は老衰によって死が差し迫った状態であること

2)心肺停止した場合において、仮にCPRを実施しても短期間で死を迎えると推測されること

3)本人及び家族等から、CPRの実施を要しないとの意向が示されていること

5.看取りの場について、自宅、居宅その他病院以外の場所を希望するかどうかを確認する。この場合において、病院以外の場所を希望するときには、適切に対処する。

6.本人及び家族等と医療・ケアチームとの合意を確認しながら進め、医師による医学的所見及び看護師によるケアとリスクに関する具体的な説明を行い、その過程を診療録に記載する。

7.医療・ケアチームでの対応が困難な場合は、必要に応じ、倫理委員会で検討を行う

8.医師の説明事項は、次の各号に掲げる事項とする

1)治療により病状の回復が見込めず、近い将来死を迎える状態であること

2)侵襲的処置は、本人の苦痛を強め、利益が極めて低いこと

3)積極的な心配蘇生、気管内挿管等の延命治療を控えた場合であっても、苦痛及び症状緩和に最大限努めること

4)浮腫を助長しない程度の量の輸液は、症状を緩和するために行う可能性があること

5)医療・ケアチームで支援すること

6)対応する職員は、本人の尊厳を尊重すること

7)精神的な安定のため、家族等に協力を求めること

8)いかなる時点においても、本人又は家族等が延命処置又は積極的治療を希望する場合には、これに従うこと

9)自宅又は居宅での看取りを希望する場合には、訪問看護ステーション等の利用が可能であること

Ⅷ. DNARの考え方

DNAR(do not attempt resuscitation)とは、癌の末期、老衰その他救命の可能性がない場合に、本人又は家族等の意思決定を受けて心肺蘇生法を実施しないことをいう。

DNARは、尊厳死に通じるものであるが、その捉え方は、医療者により異なっている。

DNAR指示が出ていると、CPR以外の治療にも消極的になり、生命維持治療が制限されてしまう場合もある。

CPR以外の医療処置については、DNAR指示とは別に、十分検討して判断する必要がある。

*マニュアル:「 蘇生術を行わない(DNAR)指示に関する手順 」を参照

DNARは、尊厳死に通じるものであるが、その捉え方は、医療者により異なっている。

DNAR指示が出ていると、CPR以外の治療にも消極的になり、生命維持治療が制限されてしまう場合もある。

CPR以外の医療処置については、DNAR指示とは別に、十分検討して判断する必要がある。

*マニュアル:「 蘇生術を行わない(DNAR)指示に関する手順 」を参照